心理療法

摂食障害は心身両面に症状が生じ、心理的対応が欠かせない。そのためにはまず良好な患者―治療者関係を築くこと、受容的な態度が基本となる。摂食障害の症状そのものだけでなく中核にある低い自己評価や完全主義も扱う対象となる。個々の技法について、治療効果のエビデンスが確立したものは多くはないが、以下のようなものがある。

神経性過食症

神経性過食症については、認知行動療法1)の効果が知られている。過食・嘔吐などの症状のみに働きかけるよりも、身体イメージなどにも焦点を当てた方が効果が高いとされている。認知行動療法を活用したより簡略な「ガイデッドセルフヘルプ」の方法でも効果がある場合が多いとされ、英国のNICEガイドラインでは、治療の第一段階として推奨されている2)。この治療は、心理教育、症状モニタリング、生活の規則化などの要素からなる。これらは神経性過食症の心理治療の基本と言えるだろう。また、神経性過食症では、対人関係療法の効果のエビデンスも知られている2)。神経性過食症については、症状のコントロールに自分自身で取り組むこと、また一方で、過食や排出行動だけでなく、背景にある身体イメージや自己評価、対人関係などの心理的問題に取り組むことが重要だと言えるだろう。

神経性やせ症

神経性やせ症については、医療的処置の併用の必要性や治療中断の多さから、外来での心理的対応については、エビデンスが出しにくい分野である。また、入院でも、体重増加のみに焦点が当てられがちで、標準化された心理的対応はない。社会復帰に向けた心理的援助方法の確立も望まれる。再発予防の段階では、認知行動療法を用いる試みもある。

近年は、慢性事例が増加しており、これらに対し、必ずしも大幅な体重増加を目標としない、社会参加促進のための心理的援助を行うことが必要とされている。また、摂食障害を持ちながら育児をする患者も増えているが、自身の症状だけではなく、育児困難に対する援助を必要とする対象も多い。標準的治療はまだ確立していないものの、このような患者のニーズを理解して対応することが重要である。

治療効果のエビデンスが知られる心理療法

ここでは、国際的に治療効果が検証されガイドラインに記載されている心理療法の代表的なものを紹介する。いずれも、諸外国で開発・実施され、無作為統制試験などで効果が確認されている。ただし、日本においては開発された国と心理療法の提供体制を含めた医療制度や心理療法の普及状況が異なるので留意が必要である。これらの心理療法の日本における普及や効果検証は今後の課題である。

ガイデッドセルフヘルプ認知行動療法

神経性過食症(bulimia nervosa; BN)に対する心理療法として、摂食障害に対する認知行動療法(cognitive behavioral therapy; CBT-E)の有効性は、先行研究で実証されており、主要な治療ガイドラインで推奨されています。一方で、CBTを対面式で提供する治療者へのアクセスの難しさ、治療に費やす時間や費用の面も鑑みて、実用性が高く、より簡便にアクセスできる認知行動療法の開発が求められてきました。現在、海外の主要ガイドラインにおいては、BNの治療において簡易的、低コスト、良好な治療効果を得られる低強度治療法として、CBTの手法を用いたガイデッドセルフヘルプCBTが推奨されています。ガイデッドセルフヘルプCBTは、摂食障害の専門家でなくても実践できる、費用対効果の優れた、プライマリケアや地域でも提供可能な治療であり、治療の動機付けやその後の本格的CBTへの導入にも有用です。

イギリスのNICEガイドライン1)は、成人のBNに対して第一に推奨される治療として、ガイデッドセルフヘルプCBTを提唱しています。

NICEガイドラインでは、摂食障害の支援者は、まず第一に、摂食障害に関する正しい知識や治療の利点と限界について情報を共有し、共感的に、思いやりと敬意を示すことを原則とします。

ファーストラインの治療選択として、BNに焦点付けしたガイデッドセルフヘルプ心理療法が推奨されます。この治療では、認知行動療法的セルフヘルプマニュアルを使用し、これを補うために、治療の枠組みについては、臨床家は、最初に、短期間のセルフヘルプ心理療法(1回20分程度、最低週1回、16週間の間に、4~9回実施、開始当初は週1回)を提供します。

ガイデッドセルフヘルプ心理療法が受け入れられなかったり禁忌であったり、4週間後にも有効でない場合には、摂食障害に焦点化されたより専門的な治療 (CBT-Eなど)が推奨されます。

摂食障害の専門家ではなくても、かかりつけ医や支援職など、セルフヘルプを補助する「ガイド」を付けることで、セルフヘルププログラムのアドヒアランスを高める効果、プログラムを続けることを支援することに特に重要です。

ガイデッドセルフヘルプCBT(対面式/コンピューター式)は、ガイド付きですすめる、セルフヘルプCBTであり、対面式のガイデッドセルフヘルプCBT、コンピューター式、オンライン式のガイデッドセルフヘルプCBTなと、様々な様式があります。

対面式ガイデッドセルフヘルプCBTは、治療者がガイド役を務め、患者との協働作業で治療を進める。BNに対するガイデッドセルフヘルプCBTは、成人BNに対して短期、長期の維持効果も優れた効果が実証されており、40%-50%で完全に症状が消失します。ガイド役は、協働作業で、支援を進め、“コーチ”としての役割を担い、動機づけを高める効果、治療からのドロップアウトを軽減する効果があります。

成人に対してだけではなく、思春期BNに対して、セルフヘルプ本を用いたガイデッドセルフヘルプCBTの効果を家族療法との無作為割付比較対照試験(Randomized controlled study; RCT)で比較した研究では、1年後にガイデッドセルフヘルプCBTと家族療法は、同等の効果が認められた。費用対効果の面では、ガイデッドセルフヘルプCBTは、家族療法に比較して優れており、思春期BNに対しても優れた治療法であることが明らかにされました2)。

ガイデッドセルフヘルプCBTでは、食事や栄養に関する心理教育、ゴールの設定、患者の変化への関心を引き出し、食事のプランと過食、排出行動の軽減、代替となる対処行動を協働作業で計画し、対処行動を強化します。自己誘発嘔吐や下剤の使用などの排出行動を行っている患者に対しては、排出行動のもたらす悪影響についての心理教育、対処行動を強化していきます。家族や支援者などサポート資源を探り、協働での取り組みを援助します。

インターネットを用いたガイデッドセルフヘルプCBTでは、実際に利用した患者から、摂食障害に関する情報提供や、アクセスのしやすさ、柔軟性、メッセージボードを用いた情報提供や、e-mail等を用いたサポートが得られたことが役立ったなどを、利点として挙げられています。BN、特定不能の摂食障害(eating disorder not otherwise specified; ENDOS)の診断を受けた学生を対象に、過食症に対するインターネットを用いたガイデッドセルフヘルプ(internet guided self-help cognitive behavioral therapy; iGSH-CBT)プログラムを用いた効果研究によると、iCBT群では1~2週おきの電子メールを使用した支持的な心理的介入が行われました。iCBT群は待機群と比較して過食頻度の減少を認め、摂食障害の全般的病理や感情面、社会生活機能でも有意な効果を認めました。また、追跡調査でも、iCBT群の約4割近くが過食行動を抑えられ、半数近くが摂食障害の診断基準を満たさなくなるなど、治療効果が持続し、治療脱落率は、待機群に比較して、iCBT群の方が少ないことが報告されています3)。

- 1)National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Eating disorders: recognition and treatment.2017. nice.org.uk/guidance/ng69

- 2)Schmidt U, Lee S, Beecham J, et al. A randomized controlled trial of family therapy and cognitive behavior therapy guided self-care for adolescents with bulimia nervosa and related disorders. Am J Psychiatry. 2007;164(4):591-598. doi:10.1176/AJP.2007.164.4.591

- 3)Sanchez-Ortiz VC, Munro C, Stahl D, et al. A randomized controlled trial of internet-based cognitive-behavioural therapy for bulimia nervosa or related disorders in a student population. Psychol Med. 2011;41(2):407-417. doi:10.1017/S0033291710000711

- 4)西園マーハ文. 摂食障害のセルフヘルプ援助?患者の力を生かすアプローチ. 医学書院 (電子版もあり)

神経性過食症に対する認知行動療法CBT-E

強化型認知行動療法(Enhanced Cognitive Behavioral Therapy; CBT-E)はイギリスのC. G. Fairburnらが開発した摂食障害患者に対する心理療法です。CBT-Eは当初神経性過食症(bulimia nervosa; BN)患者を対象としていましたが、神経性やせ症、過食性障害にも適応を広げ、病型に関係なく有効な心理療法となっています。海外においては無作為比較試験によってCBT-Eのエビデンスが示されています1~5)。日本においても無作為比較試験が進行中です。(『神経性過食症に対する認知行動療法の無作為比較試験』、研究代表者:安藤哲也。参加者の募集は締め切りました。CBT-E治療者を継続的に育成しているので、研究外での治療を受けることはできます。)

日本では平成30年4月の診療報酬改定により、BN患者に対するCBT-Eが診療報酬算定可能となりました。CBT-Eは医師または医師と看護師の共同で行った場合に算定可能です。さらに『摂食障害に対する認知行動療法(CBT-E)簡易マニュアル』に従って治療を行うこと、日本心身医学会、日本心療内科学会、日本摂食障害学会が主催する研修会を受講することが求められています。CBT-E簡易マニュアルはご覧いただいている摂食障害情報ポータルサイトから入手可能です6)(https://www.edportal.jp/pdf/cbt_manual.pdf)。基になっているのは『摂食障害の認知行動療法7)』という書籍です。

対象患者

健康診療内でCBT-Eを行う場合、神経性過食症の診断基準を満たす患者が対象となります。やせ願望、肥満恐怖があって、極端な食事制限と過食排出行為、過活動が認められますが、体重はあくまで正常範囲内です。うつ病、パーソナリティー障害などがあっても実施可能とされますが、症状が重い場合、そちらの治療を先に行った方が良い場合もあります。希死念慮があったりして精神的に落ち着かない場合は実施困難となります。男女を問わず実施可能です。年齢は問いませんが、情緒的に安定しない小児・思春期患者では実施が難しいこともあります。

CBT-Eの概略

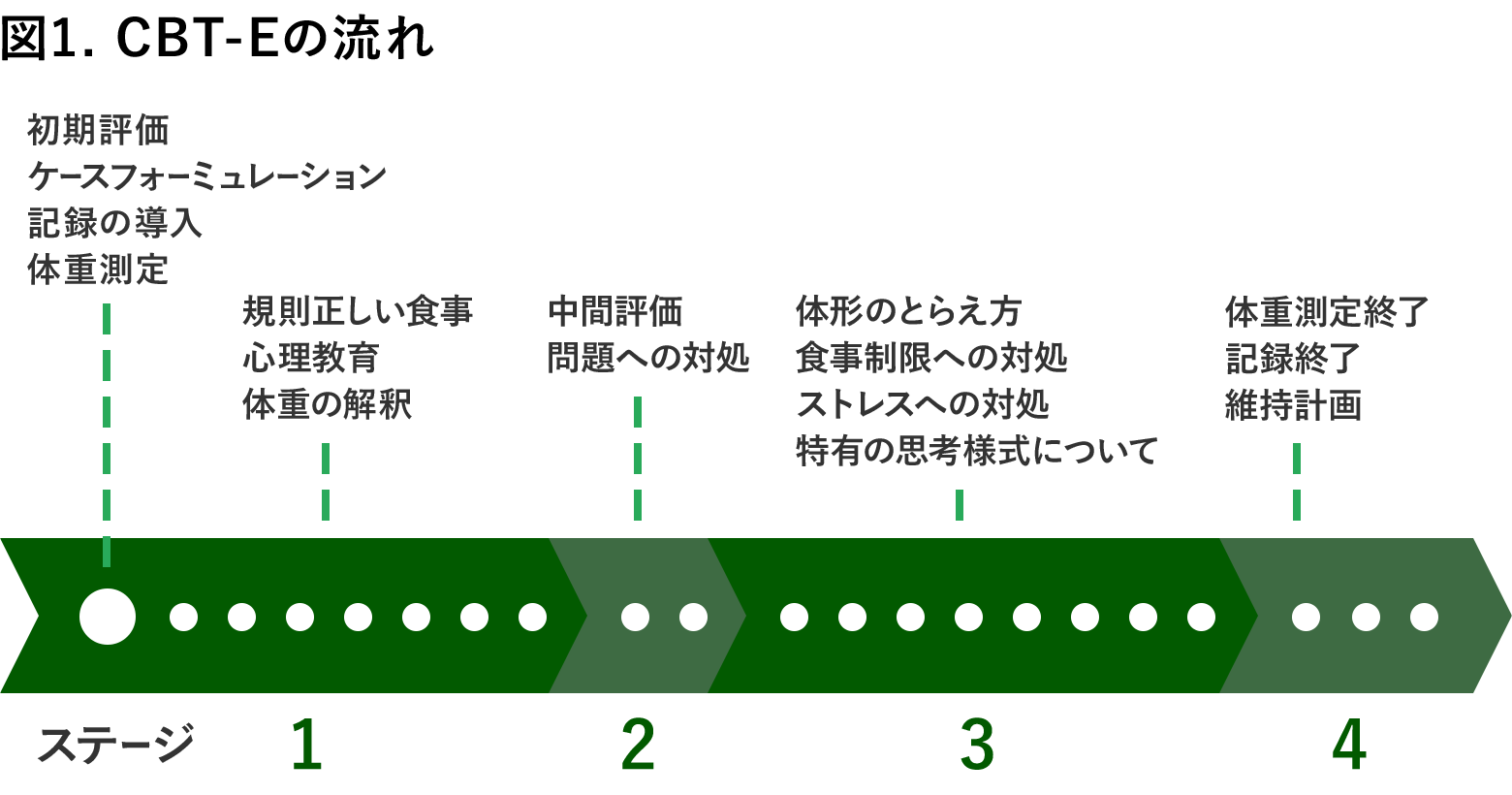

CBT-Eは計21回のセッションから成り立ちます(図1)。初期評価と導入のためのセッション0は約90分となっていて、残る20回は50分です。認知行動療法が保険適用となるうつ病など他の疾患との兼ね合いから、21回のうち算定できるのは16回までとなっています。

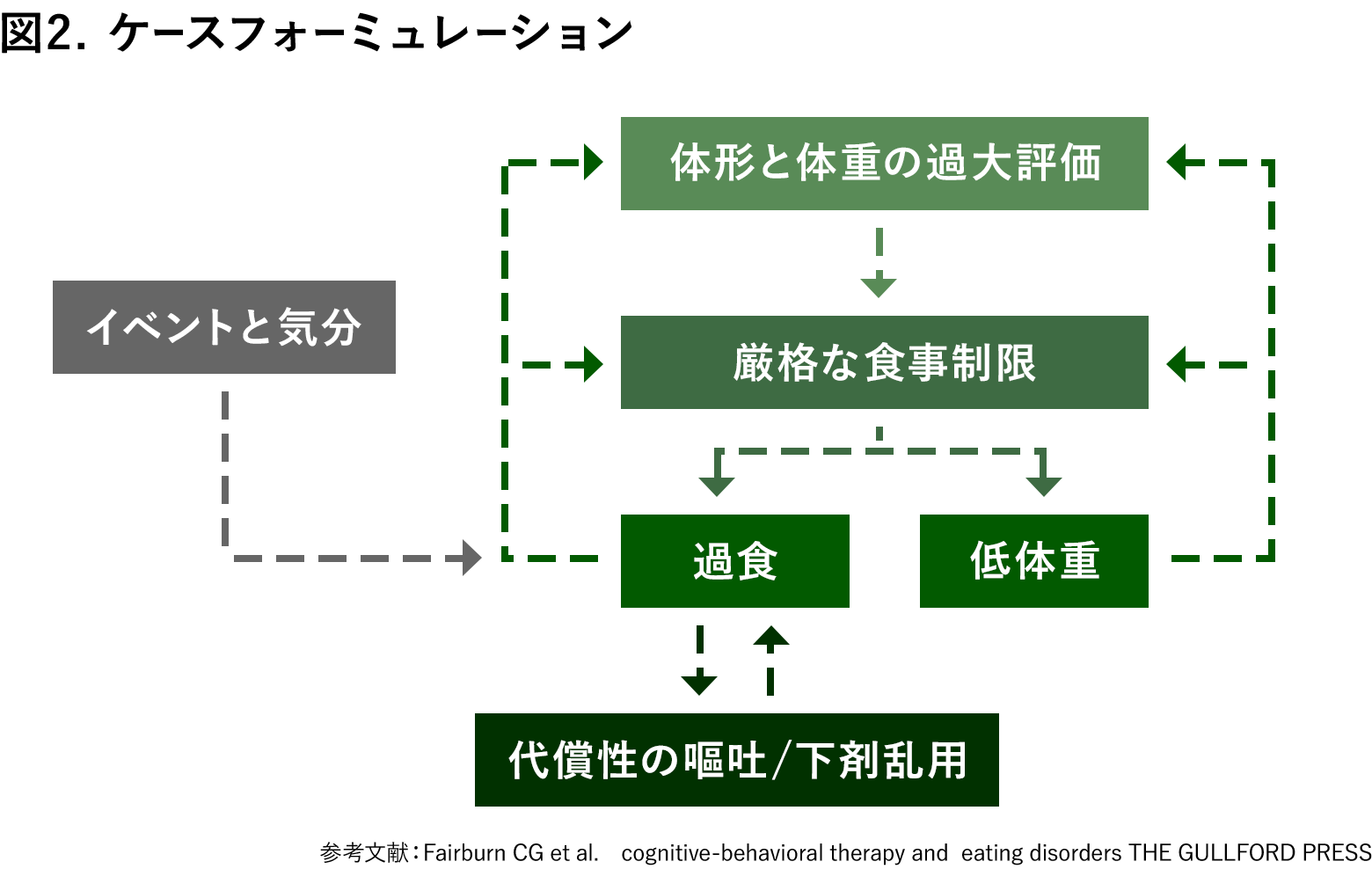

セッション0では初期評価を行い、ケースフォーミュレーション(図2)を作成します。

ケースフォーミュレーションはBNを含む摂食障害の症状を持続させている精神病理と行動異常の関連を診断の枠を超えて図式化したもので、体重と体形の過大評価を起点として、極端な食事制限を行い、耐え切れず過食、排出行為に至るプロセスを図にしたものです。過食することで体重がさらに気になる、排出するとまた食べたくなるというような疾患の持続因子、すなわち悪循環が一目見てわかるようになっています。これを患者本人の言葉で表現して作成し、治療が進んだらこの図を見直します。

セッション0ではまた、体重測定と、食事を中心とした自己モニタリングを導入します。モニタリングはCBT-E全体を通じて継続し、治療終結時には終了します。

セッション0と続くステージ1の7セッションは、治療を円滑に進めるため、1週間に2回のペースで行います。ステージ1では、モニタリングから問題点を見つけ出して治療者と共に改善を図り、規則正しい食事習慣を確立することが中心になります。毎日3食プラス2回または3回の間食を行い、できるだけ排出行為を抑え、起きている間に4時間以上の空腹な時間は作らないように指導します。規則正しい食事をきちんと行うと、それだけで過食衝動が大幅に減少します。体重測定を毎週行い、1回の結果だけではなくより長期的な傾向で判断するなど合理的な姿勢を身に着けていきます。また開発者のFairburnの著書である『過食は治る』8)を読んでもらうなどして心理教育を行います。

ステージ2はセッション8と、場合によっては9において、ステージ1が順調に進んだかを確認し、問題があれば対処します。予想される問題としては気分の変動が激しすぎること、自尊心が低すぎること、抑うつが強いことなどがあります。大きな問題がなければ、ステージ3に移行します。ステージ2,3は週1回のペースで進めて行きます。

セッション9から17までがステージ3となります。ステージ3ではBNの精神病理の中核をなすボディーイメージのゆがみ、摂食抑制、ストレスに対処していきます。これら3つの要素は、問題が大きいものから順次、場合によっては同時に並行して取り組んでいきます。

体形の確認行為をどれだけの頻度でどのように行っているのか確認し、著しく不自然な行動はやめ、それ自体は正であっても回数の多すぎるものは適正な範囲に収まるようにしていきます。逆に体形を確認することを極端に恐れて避けている場合には、自分の体を見たり触れたりすることに少しずつ慣らしていきます。

過食をする患者はしばしば食べてはいけない食品を決めていて、過食が始まると食べてはいけないようにしていたものを大量に食べ、排出しています。食べないようにしている食品のリストを作成し、次回のセッションまでに挑戦してくる食品を決め、吐かないように食べてもらいます。

またストレスに対処するため、何か問題となるようなことが起きそうな場合、事前に問題解決の方法を考え出し、本当に問題が起こったら即対応するようにします。

ステージ4ではモニタリング、体重測定など治療のため行ってきた特別な手続きを終了していき、再発予防のプランを個別に作成して終了します。ステージ4は2週間に1回、合計3回行います。

CBT-Eの実施施設

現在CBT-Eを受けることのできる施設としては、無作為比較試験に参加している東北大学病院心療内科、国立国際医療センター国府台病院心療内科、東京大学医学部附属病院心療内科、九州大学病院心療内科が挙げられます。研究目的での参加者募集はすでに終了していますが、CBT-E治療者を継続的に育成しているので、研究外での治療は実施しています。さらに国内で開催されているCBT-E研修会を受講した治療者のいる施設でも可能です。ステージ1で週2回セッションを行うため、遠方からCBT-Eに参加するのは困難であると考えられます。今のところこれらの施設でオンラインCBT-Eは行っていません。保険適用となって以来後述するようなCBT-E研修会が何度も開催され、治療者育成が試みられています。しかし実際に治療を行なっている施設がどれだけあるかはわかっていません。実施状況の把握が今後の課題となっています。お近くの精神科、心療内科の医療機関で実施している可能性はありますので、直接各施設にお問い合わせください。

治療者になる方法

現行の保険制度では、医師または医師と看護師の共同で実施することになっており、公認心理師、臨床心理士その他の職種では診療報酬を算定することはできません。

治療者を養成する専門家向け研修会は年2回程度行われています。その情報は本ポータルサイトに掲載されますので、ご参照ください。CBT-Eを開発したオックスフォード大学ではオンラインでの学習コースを用意していて、多数の動画によってFairburnが解説し、心理療法の実演が見られるようになっています(閲覧するには開発者側からIDとパスワードの発行を受ける必要があります)。CBT-E治療者の育成にオンラインコースが有効であるというエビデンスが示されています9)。このコースについては翻訳が行われ、研修会でその一部を紹介しています。また全コースの翻訳版を公開予定です。一般に、心理療法の習得に関しては指導者によるスーパービジョンがよく行われていますが、CBT-Eについては現在日本では、科学研究費補助金による研究に参加する治療者を養成する目的以外では行われていません。

まとめ

CBT-Eは明確に構造化され、しっかりしたエビデンスのあるBNの治療法です。これまで回復が難しいと考えられていた、長期にわたって苦しんできた重症のBN患者も、この治療法によって回復しています。より多くの治療者がこの技法を習得し、実践することが望まれます。

- 1)Fairburn CG, Cooper Z, Doll HA, O'Connor ME, Bohn K, Hawker DM, et al. Transdiagnostic cognitive-behavioral therapy for patients with eating disorders: a two-site trial with 60-week follow-up. Am J Psychiatry. 2009;166(3):311-9. doi: 10.1176/appi.ajp.2008.08040608. PubMed PMID: 19074978; PubMed Central PMCID: PMCPMC3035831.

- 2)Byrne S, Wade T, Hay P, Touyz S, Fairburn CG, Treasure J, et al. A randomised controlled trial of three psychological treatments for anorexia nervosa. Psychol Med. 2017;47(16):2823-33. doi: 10.1017/s0033291717001349. PubMed PMID: 28552083.

- 3)Dalle Grave R, Calugi S, Sartirana M, Fairburn CG. Transdiagnostic cognitive behaviour therapy for adolescents with an eating disorder who are not underweight. Behav Res Ther. 2015;73:79-82. Epub 20150804. doi: 10.1016/j.brat.2015.07.014. PubMed PMID: 26275760; PubMed Central PMCID: PMCPMC4582043.

- 4)Poulsen S, Lunn S, Daniel SI, Folke S, Mathiesen BB, Katznelson H, et al. A randomized controlled trial of psychoanalytic psychotherapy or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. Am J Psychiatry. 2014;171(1):109-16. doi: 10.1176/appi.ajp.2013.12121511. PubMed PMID: 24275909.

- 5)Fairburn CG, Cooper Z, Doll HA, O'Connor ME, Palmer RL, Dalle Grave R. Enhanced cognitive behaviour therapy for adults with anorexia nervosa: a UK-Italy study. Behav Res Ther. 2013;51(1):R2-8. Epub 20121022. doi: 10.1016/j.brat.2012.09.010. PubMed PMID: 23084515; PubMed Central PMCID: PMCPMC3662032.

- 6)安藤哲也他. 摂食障害に対する認知行動療法(CBT-E)簡易マニュアル 2018.

- 7)Fairburn CG. 摂食障害の認知行動療法. 東京: 医学書院; 2010.

- 8)クリストファーG.フェアバーン. 過食は治る過食症の成り立ちの理解と克服プログラム. 東京: 金剛出版; 2021.

- 9)Cooper Z, Bailey-Straebler S, Morgan KE, O'Connor ME, Caddy C, Hamadi L, et al. Using the Internet to Train Therapists: Randomized Comparison of Two Scalable Methods. J Med Internet Res. 2017;19(10):e355. Epub 20171018. doi: 10.2196/jmir.8336. PubMed PMID: 29046265; PubMed Central PMCID: PMCPMC5666223.

摂食障害の家族療法

摂食障害、とくに神経性やせ症の最初期の治療においては、患者の親族や友人を最も好ましくない看護人だとしたウィリアム・ガル1)や、患者をそれらの人物から隔離することが治療的に重要であるとしたジャン=マルタン・シャルコー2)など、患者と家族を切り離すことが必須だとされていました。しかしながら、それからおよそ100年後の1960年代になると、治療の過程全体を通して家族の参加を求める家族療法が欧米で台頭し始めました。サルバドール・ミニューチンによる構造派家族療法や、セルヴィーニ・パラツォーリによるシステム派がその代表格で、これらのモデルでは、患者の精神的な問題や症状をさまざまな外的要因に起因するものと捉え、そのうちの一つである家族の影響に焦点を当て、家族の中にある病理に介入することで患者の問題や症状の改善を目指します。その後、クリストファー・デア3)は、これらの伝統的な家族療法の手法を取り入れつつも、家族の中に摂食障害の原因を見出さない、新たな家族療法のモデルを開発しました。

後述の英国モーズレイ病院で1970年代終わり頃に始まった家族治療のアプローチはデアのモデルに基づいたもので、家族を摂食障害の病因ではなく、回復のための最も重要な資源として位置づけ、両親が有する親としての知識やスキルを用いて子どもを病気から救い出すことを目指すものです。この治療法は、1980年代から1990年代にかけて比較臨床試験を用いた研究が複数行われ、神経性やせ症、ことに若年齢患者のそれに対する有効性が示されました4~7)。それと同時に、ある特定の養育スタイルや親の態度、家族の構造や機能的特徴が摂食障害発症につながるという従来の家族療法の主張は根拠に乏しいとされました8)。現在の国際的なコンセンサスでは、どのようなタイプの摂食障害に対しても、家族を病気の主要な原因とみなす言説は否定されており、臨床的な観点からそうすることが良くない場合を除いて、若年齢の患者の治療に家族が関わることが推奨されています9)。

FBTとは

FBTはFamily-Based Treatmentの略で、1980年代から英国モーズレイ児童・思春期外来摂食障害クリニックで行われていた家族治療アプローチ(FT-AN)をDaniel Le GrangeとJames Lockが標準化しマニュアル10)を作った、児童思春期の神経性やせ症のための外来治療アプローチです。したがってFBTとFT-ANは同じ原則に基づく治療と考えることができます。これまで数々の無作為化比較試験によって有効性のエビデンスが示されていることから、現在、NICEガイドライン11)ではFT-ANが、また国際摂食障害学会(Academy for Eating Disorders)の治療選択の手引き12)ではFBTが、さらに欧米の多くの専門団体の摂食障害ガイドラインにおいて、FBTまたはFT-ANが児童思春期の神経性やせ症治療の第一選択肢として推奨されています。FBTは、医学的に安定した状態にある、発症年齢19歳未満かつ罹患期間3年未満の若い神経性やせ症患者に最も適しており4)7)、治療プロセス全体を統括するFBT治療者と、家庭で治療を実施する家族、そして患者の心身のリスクをモニタリングし、必要に応じて薬物療法などの医学的な介入を行う医師(小児科医、精神科医、心療内科医など)がチームとして協働しながら、治療に取り組みます。治療の過程で患者に医学的なリスクが生じた場合には、入院治療が用いられることもありますが、FBTでは、入院はあくまでも医学的安定を取り戻すために用いられる短期的な蘇生措置であるという認識のもと、家族を回復のための最大の資源と捉え、両親注1)主体の取り組みを変化の主軸に置くのが特徴です。

FBTにおける回復の定義と治療構造、治療の各段階におけるFBT治療者の役割

FBTにおける回復の主な定義は、「病気になる前に食べていたものを、病気になる前に食べていたように食べられるようになること」、その結果「本来のからだの発達軌道(成長曲線)に戻ること」、そして「病気にならなければ送っているはずの生活を送れるようになること」です13)。治療は、患者の回復の度合いとそれに合わせた目標の設定によって三つの段階に分けられており、スタンダードなFBTでは、およそ20セッションを12ヶ月間にわたり実施します。FBTの各段階の面談頻度および回数、そしてそれぞれの段階における治療の焦点は図1のとおりです。

(セッション#1-10)

- 治療の焦点は体重の回復(週0.5~1kgの増加)

- 一日3回の食事と3回の間食すべてを両親が監督する(過活動を含む病気の行動のマネジメントも含む)

- きょうだいは心理的サポート役

- セッション#2は「ミール・セッション」

(セッション#11-16)

- 標準体重の90%以上を達成し、かつ強い抵抗なく食事を取ることができているかが目安

(セッション#17-20)

- 病気の症状がほぼ消失していることが目安

- 年齢相応の親子関係、思春期の正常な発達課題について

- 再発予防・治療の終結(あるいは併存疾患などがある場合はそれに焦点を当てた新たな治療へ移行)

最もインテンシブな治療が行われる第一段階では、両親が患者の栄養リハビリテーションの全責任(一日三回の食事と三回の間食のメニュー決め、準備と調理、配膳、そして付き添い)を担い、週0.5kg~1.0kgの体重増加のペースで(患者の成長曲線を元に算出される)標準体重のおよそ90%を達成すること、食べることや太ることへの恐怖に起因する食事への抵抗や過活動、および食事にまつわる厳格なルールなどの摂食障害行動を減らすことに取り組みます。この段階において、FBT治療者は、家族への心理教育を通じて全員が神経性やせ症という病気に関する共通認識を持てるようにし、それが患者の心身にどのような悪影響を及ぼすかを理解してもらうことで、子どもの早期回復のために両親が速やかに行動を起こせるよう(そして家族が治療にコミットし続けられるよう)動機付けを行います。それに加えて、治療開始後ほどなくして行われるミール・セッション注2)やその後の面接の中で、回復のために必要な食事を患者が取れるよう、あたたかくも毅然とした、そして粘り強い働きかけができるように両親を援助し、食べることや体重を増やすことへの患者の抵抗に両親が効果的に対応できるようになるよう支援します。

第二段階では、それまで両親が握っていた食事に関する決定権や主導権を、患者の回復の度合いに応じて、年齢相応な形で少しずつ患者本人に戻していき、患者が自分の健康回復と維持のために自発的に食べられるようになることを目指します。それだけでなく、食事を単なるエネルギー補給ではなく、楽しみや他者とのつながりをもたらすものとして、様々なシチュエーションで臨機応変に食べられるようになることに取り組みます。この段階において、FBT治療者は、両親の継続した見守りの中で患者が徐々に主体的に回復に向かっていけるよう、主導権の移行のプロセスをサポートします。

治療の終結に向けた最後の数回を含む第三段階における治療者の役割は、病気の症状がほぼ消失していることを確認した上で、再発防止の計画を立てながら、患者や家族が本来の生活にスムーズに戻っていけるようサポートすることです。

FBTが目指す短期間での体重回復を実現するために、治療者は、回復のための充分な食事がとれないことに直接関連している限りにおいては周辺の問題(例えば、家族メンバー間のコミュニケーションの困難)などを話題として取り上げつつも、「ふつうに食べられるようになること」という治療の焦点から大きく逸脱しないよう、注意しなければなりません。治療の経過と共に患者の洞察や認知の変容が起こったり、全般的な家族機能が高まったりすることはあるものの、FBTはこれ自体を治療のターゲットにはしておらず、あくまでも副次的な効果として捉えています。

FBTの理論的前提

上記の治療プロセス全体に通底し、FBT治療者が家族に対して行うあらゆるはたらきかけの根拠となるのが、FBTの五つの中核的前提です。それらはすなわち、①治療戦略としての不可知論的立場(=病気の原因にフォーカスしないこと、病気を家族や患者本人のせいにしないこと)、②治療者の非権威主義的態度(=治療者は神経性やせ症という病気に関する専門知識を有してはいるものの、目の前の家族にとってどんな方法がベストであるかはその家族しか知り得ない、というスタンスに立つこと)、③病気の外在化(=病気を、患者と切り離した存在として捉えること)、④両親のエンパワーメント(=患者を回復に導けるのは両親しかいないし、両親はそれができる力をもっている、というメッセージを送ること)、⑤病気の症状に焦点を当てた現在志向的・実用主義的な取り組み(=治療の目標は、あくまでも「普通に食べられるようになること」)、です。

日本国内におけるFBTの実践

欧米において、FBTやFT-ANは児童思春期の神経性やせ症に対するスタンダードな治療法ですが、日本でFBTを実践する治療者は未だ少ないのが現状です。しかしそういった中でも、日本での実践に関する報告では、入院率の低下や目標体重に到達するまでの期間の短縮につながっていることや、日本の治療環境や家族文化に合わせて実践が工夫されていることなどが分かっています14)。今後、日本でもこの治療がスタンダードになるよう、FBT治療者育成のための研修体制の整備や、日本の医療現場に合ったFBT診療マニュアルの開発などが進んでいます。

FBTについて学ぶには

FBTのマニュアル作成者であるDaniel Le Grange博士とJames Lock博士が設立したTraining Institute for Child and Adolescent Eating Disorders注3)にて、専門家育成研修が定期的に実施されているほか、同団体が規定する必要条件を満たした治療者は、同団体認定のFBT治療者/スーパーバイザーとなることができます。

日本国内では、公式にFBT治療者の育成を担う団体は未だありませんが、不定期に開催されるFBT研修会や、オンデマンド研修が受けられるオンラインのプラットフォーム注4)などを通じて、FBTのノウハウを学ぶことができます。

- 注1)ここでいう「両親」とは、患者の日常生活において保護者の役割を担う親(またはそれに代わる養育者)のことを指します。

- 注2)ミール・セッションとは、面接の場で家族に食事を取ってもらいながら、治療者が家族の様子を観察し、両親が効果的に患者に摂食を促せるよう、コーチングを行う面談のことです。

- 注3)http://train2treat4ed.com/

- 注4)例えばマリア・ガンシー、井口敏之、荻原かおりらによる『オンラインで学ぶFamily-Based Treatment:基礎知識と治療のセットアップのコツ』(https://taste-jp.teachable.com/p/fbt12)などがあります。

- 1)Gull, WW: Anorexia nervosa (apepsia hysterica, anorexia hysterica). Transactions of the Clinical Society of London 7, 22-28, 1874.

- 2)Silverman, JA: Charcot’s comments on the therapeutic role of isolation in the treatment of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders 21, 295-298, 1997.

- 3)Dare C, Eisler I, Russell GF, Szmukler GI: The clinical and theoretical impact of a controlled trial of family therapy in anorexia nervosa. Journal of Marital and Family Therapy 16, 39-57, 1990.

- 4)Eisler I, Dare C, Russell GF, Szmukler G, Le Grange D, Dodge E: Family and individual therapy in anorexia nervosa: A 5-year follow-up. Archives of General Psychiatry 54, 1025-1030, 1997.

- 5)Le Grange D: Family therapy outcome in adolescent anorexia nervosa. South African Journal of Psychology 23(4), 174-179, 1993.

- 6)Le Grange D, Eisler I, Dare C, Russell GF: Evaluation of family treatments in adolescent anorexia nervosa: A pilot study. International Journal of Eating Disorders 12(4), 347-357, 1992.

- 7)Russell GF, Szmukler GI, Dare C, Eisler I: An evaluation of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry 44(12), 1047-1056, 1987.

- 8)Dare C, Le Grange D, Eisler I, Rutherford J: Redefining the psychosomatic family: The pre-treatment family process in 26 eating disorder families. International Journal of Eating Disorders 16, 211-226, 1994.

- 9)Le Grange D, Lock J, Loeb K, Nicholls D: Academy for eating disorders position paper: The role of the family in eating disorders. International Journal of Eating Disorders 43(1), 1-5, 2010.

- 10)Lock J, Le Grange D: Treatment manual for anorexia nervosa: A family-based approach (2nd ed.). Guilford Press, 2012.

[翻訳書]ジェームズ・ロック(著), ダニエル・グランジ(著), 永田利彦(訳). 神経性やせ症治療マニュアル第2版:家族をベースとする治療. 金剛出版, 2022(予定). - 11)National Institute for Health and Care Excellence:Eating disorders: recognition and treatment. NICE Guideline [ng69], 2017

- 12)Academy for Eating Disorders:A Guide to Selecting Evidence-based Psychological Therapies for Eating Disorders, 2020

- 13)Ganci M: Survive FBT: Skills manual for parents undertaking Family-Based Treatment (FBT)for child and adolescent anorexia nervosa. LMD Publishing, 2016.

[翻訳書]マリア・ガンシー(著), 井口敏之・岡田あゆみ・荻原かおり(監修・翻訳). 家族の力で拒食を乗り越える:神経性やせ症のための家族療法ガイド.星和書店, 2019. - 14)Iguchi T, Miyawaki D, Harada T, & Ogiwara K: Introduction of family-based treatment to Japan with adaptations to optimize the cultural acceptability and advance current traditional treatments of adolescent anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders 54 (1), 117-119, 2021.?

対人関係療法(IPT)とは

対人関係療法(Interpersonal psychotherapy:IPT)は、認知行動療法(Cognitive-behavioral therapy:CBT)とともに、うつ病の治療においてエビデンスに基づいた精神療法の双璧をなすと言われており、また、摂食障害を含む複数の精神疾患に対しても有効性が示されています。IPTは1970年ごろにKlerman、Weissmanらによってうつ病の成人患者に対する外来治療として開発されました。彼らは一から新しい精神療法を開発しようとしたのではなく、当時、臨床で行われていた精神療法の有効な要因や、臨床研究で明らかになった知見などを治療法としてまとめて、その効果を臨床研究で検証しようと考えました。うつ病の発症や再発に関係する心理社会的因子についての当時の臨床研究が調べられ、「複雑化した死別反応」「夫婦間不和」「対人関係上の役割の変化をもたらす生活変化」「ソーシャル・サポート(親しい関係の人)がない」という研究結果が得られ、それぞれ、悲哀、対人関係上の役割をめぐる不和、対人関係上の役割の変化、対人関係の欠如という対人関係の文脈でうつ病が発症するとまとめられました。そして、対人関係に効果的に介入することを目的に、Sullivan、Meyerらの対人関係学派やBowlbyの愛着理論も参考にして既存の精神療法の技法で構成されたのがIPTです。当初はうつ病が対象でしたが、その後、基本的な治療戦略を変えずに、摂食障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD:Post-Traumatic Stress Disorder)などの他の精神疾患にも適用が拡大され、IPTは診断横断的な精神療法という特徴も有しています。摂食障害にうつ病やPTSDが併存している場合でも、IPTを実施すると併存症の症状も含めて改善することが期待できます。

対人関係療法のエビデンス

摂食障害に対するIPTのシステマティックレビュー1)では以下の報告がされています。神経性やせ症に対して、IPTはCBTと比べて有意差は認めませんでしたが、研究が少なくエビデンスとしてはやや弱いとされました。神経性過食症に対して、IPTはCBTに比べて治療直後の効果は低いものの、中・長期的には緩やかに改善が続いてCBTと同等の効果を示しました。また、過食性障害に対して、IPTは長期的に効果が維持・改善されることが報告されました。これらは、CBTは摂食障害の病態に直接焦点を当てるため効果発現が早い一方、IPTは摂食障害の病態に直接焦点を当てずに対人関係を扱うことから効果発現が緩徐であるが、治療後も対人関係面の改善が進むことで効果が増していくためと考えられます。

また、IPTはうつ病に対する臨床研究が多く実施されており、CBT、IPT、力動的精神療法などの主要な精神療法を比較したメタアナリシスにて、成人のうつ病に対して唯一、支持的カウンセリングに比較して有意に効果が優れることが報告されています2)。なお、思春期・青年期のうつ病・抑うつ症状に対する精神療法のメタアナリシスにて、IPTはCBTと同等の効果が報告されており3)、思春期・青年期の患者にも問題なく適用可能です。また、心的外傷後ストレス障害(PTSD:Post-Traumatic Stress Disorder)に対して持続エクスポージャー療法と同等の効果が示され、PTSDにうつ病が併存する場合はIPTの脱落率が低かったことが報告されています4)。

対人関係療法の実際

IPTは「精神疾患の発症・維持には遺伝的要因、環境的要因といった生物・心理・社会的な様々な要因が影響する」という常識的な立場をとっています。すなわち、IPTでは「精神疾患の原因は対人関係にある」とは必ずしも考えず、「精神疾患には様々な要因が関係しているが、対人関係の文脈で発症し、維持される」と考えます。例えば、「ダイエットして体重が落ちると、周囲から『痩せたね!』と承認や賞賛が得られた」というきっかけで摂食障害が発症することはよく見られます。また、「周りの人に自分を認めてもらわないといけない」と感じて自分の気持ちを抑えこまざるをえず、もやもやした気持ちを抱えて過食嘔吐が続いてしまうこともあります。

そこで、IPTでは「疾患の症状と対人関係とが相互に影響し合う」というこれも常識的な治療モデルに基づいて、患者の現在の対人関係に取り組むことによって症状が改善することを目指します。通常、週1回50~60分×12~16回の期間限定の個人療法として行われます。初期(3~4回)では、患者の対人関係やライフイベントと疾患・症状の経過を患者と治療者で共有し、精神疾患の発症や維持に心理的関連の強い対人関係を探索し、前述の悲哀(親、配偶者、子どもなどの死後の悲嘆反応が複雑化している)、対人関係上の役割をめぐる不和(親や配偶者との関係に問題が持続している)、役割の変化(進学、離婚、出産、結婚、転居、昇進、病気の発症など)、対人関係の欠如(孤立している)という4つの問題領域から1~2つを選び、フォーミュレーション(対人関係問題と症状悪化の関係性をつまびらかにすること)および治療方針を患者と治療者で共有します。そして、中期(9~11回)では選択された問題領域の対人関係に患者と治療者が協力して取り組み、終結期(2~3回)では治療全体を振り返り、治療後に取り組むことや再発予防を話し合います。

IPTはとても暖かい治療関係で、患者と治療者が協力して対人関係に焦点を当てて取り組む治療法です。症状に直接焦点を当てないため治療に無理が少なく、患者は他の治療に比べてIPTを好み5)、実際にメタ解析でもCBTや支持療法よりも治療からの脱落が少ないことが知られています6)。

対人関係療法を学ぶには

このように、IPTは安全性・継続性が高く、効果発現は緩徐なものの、中・長期的には対人関係面の改善とともに効果が増していく治療法ですが、世界的に普及が遅れています。我が国でもCBTに比べて普及が遅れており、健康保険の適用となっていないのが現状です。国際対人関係療法学会(the International Society of Interpersonal Psychotherapy)の正式な日本支部である対人関係療法研究会(IPT-JAPAN:http://ipt-japan.org/)が我が国におけるIPTの普及活動を行っており、定期的にワークショップが開催されています。また、IPTの書籍も大変参考になるでしょう7-9)。

- 1)Miniati M, Callari A, Maglio A, Calugi S. Interpersonal psychotherapy for eating disorders: current perspectives. Psychol Res Behav Manag. 2018;11:353-69.

- 2)Barth J, Munder T, Gerger H, Nuesch E, Trelle S, Znoj H, et al. Comparative efficacy of seven psychotherapeutic interventions for patients with depression: a network meta-analysis. PLoS Med. 2013;10(5):e1001454.

- 3)Zhou X, Hetrick SE, Cuijpers P, Qin B, Barth J, Whittington CJ, et al. Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for depression in children and adolescents: A systematic review and network meta-analysis. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA). 2015;14(2):207-22.

- 4)Markowitz JC, Petkova E, Neria Y, Van Meter PE, Zhao Y, Hembree E, et al. Is Exposure Necessary? A Randomized Clinical Trial of Interpersonal Psychotherapy for PTSD. AJ Psychiatry. 2015;172(5):430-40.

- 5)Markowitz JC, Meehan KB, Petkova E, Zhao Y, Van Meter PE, Neria Y, et al. Treatment preferences of psychotherapy patients with chronic PTSD. J Clin Psychiatry. 2015.

- 6)Linardon J, Fitzsimmons-Craft EE, Brennan L, Barillaro M, Wilfley DE. Dropout from interpersonal psychotherapy for mental health disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychother Res. 2019;29(7):870-81.

- 7)水島広子. 臨床家のための対人関係療法入門ガイド. 東京: 創元社; 2009.

- 8)水島広子. 対人関係療法マスターブック: 金剛出版; 2009.

- 9)水島広子. 拒食症・過食症を対人関係療法で治す. 東京: 創元社; 2007.

薬物療法

現在、日本では摂食障害が適応疾患に含まれる薬剤はない。海外では、摂食障害の薬物療法について、一定以上のエビデンスが示されているのは、神経性過食症に対する抗うつ剤の効果にとどまるが1)、さまざまな薬物療法が試行されてきている。薬物療法は、単独ではなく、栄養面の改善、生活リズムの改善、心理的援助と同時に実施することが望ましい。また、摂食障害は、併存する精神疾患も多いため、全般的な精神面の評価を正確に行った後に薬物療法を開始することが重要であるとされている。

神経性過食症

選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)の効果が知られ、特に、フルオキセチン、フルボキサミンに関する報告が多い。メタアナリシスによれば、抗うつ剤の過食・嘔吐に対する効果は中等度であるという2)。諸外国のガイドライン1)3)では、初期治療の一要素として、SSRIは有効であり、フルオキセチンをうつ病の初期治療よりも高容量60mgで使用するなどの方法が挙げられている1)3)。

神経性やせ症

神経性やせ症については、強い認知の歪みに対する抗精神病薬の効果を期待し、非定型抗精神病薬(第二世代抗精神病薬)による治療が試みられることがある。過食排出型の神経性やせ症に対し、認知行動療法を実施しながらオランザピンを使用すると、プラセボ群より体重および精神面で効果が得られたとする報告などがある。クエチアピンについても、効果の報告はあるが、メタアナリシスによれば、まだこれら抗精神病薬に明らかな効果エビデンスがあるという結論には至っていない2)。諸外国のガイドライン1)3)では、神経性やせ症に薬物療法は積極的には勧めないが、精神症状が強い場合は、第二世代の抗精神病薬を使用しても良いという位置付けである。低栄養患者には副作用に注意し、慎重に投与することとされている。

参考文献

- 1)National Institute for Health and Care Excellence. CG9 Eating disorders: Core interventions in the treatment of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders. 2004.(http://www.nice.org.uk/guidance/cg9)

- 2)Mitchell JE, et al. Biological therapies for eating disorders. Int J Eat Disord 46: 470-477, 2013.

- 3)American Psychiatric Association. Treatment of patients with eating disorders, Third edition. Am J Psychiat 163(7 suppl ): 4-54, 2006.

栄養療法

疾病教育の中で、栄養療法の必要性を丁寧に説明することは重要な要素であり、それが快方に向かうきっかけとなることもある。特に摂食障害に関連する内容として、4~6時間以上の絶食はしないことが過食衝動の軽減につながること、適切な栄養摂取(三大栄養素のバランスが重要)で血糖値が維持され精神状態も安定すること、栄養をとらずに運動だけしても筋力は増強されないこと、排出行動で失われる物質を補充する食品などについての指導が挙げられる。

栄養療法は特に神経性やせ症の治療において必要不可欠な治療であるが、著しい低栄養状態からの栄養療法開始時は重篤な合併症であるリフィーディング症候群のリスクが高いので慎重な対応が必要である。リフィーディング症候群は再栄養に伴う体液と電解質のシフトにより低リン血症・低カリウム血症をはじめとする電解質異常、浮腫や胸水等の水分貯留、ビタミンB1欠乏などが生じ時に致死的となる病態であり、リスク評価・予防・モニタリングが重要である。

外来では、急激な摂取エネルギー量の増加にならないように患者に説明し、1~2週間に最大0.5kgの体重増加を目安とする1)。全身衰弱、重篤な合併症、あるいは体重が標準体重の55%以下のような重症例では、入院による栄養療法が必要である。この場合、やはり急激な摂取エネルギー量の増加にならないように注意し、1週間に0.5~1kgの体重増加を目安とする1)。このほか、投与エネルギー量は少量から開始し漸増すること、カリウム・リン・マグネシウムの補充・頻回のモニタリングを行なうこと、ビタミンB製剤を投与すること(ウェルニッケ脳症の予防)などが必要とされる。再栄養のプロトコルについては欧米で提唱・検証が行なわれ議論されている1)2)3)。

栄養療法は可能であれば経口摂取で行なう。食事に加え、効率的な摂取を期待し栄養補助食品が用いられることもある。経口摂取だけでは体重増加困難な場合は経腸栄養(経鼻胃管)を併用する。栄養剤を2~3回に分けて間歇的に投与する。胃膨満感や下痢、ダンピング様症状を防止するために、少量からゆっくりと投与し、増量する。重症例の場合は低血糖頻発または脱水著明であることから経静脈持続投与を必要とすることが多い。ただし感染のリスクに注意する。静脈栄養のみで栄養管理を行う場合、浮腫や胸腹水をきたしうるため、輸液量には注意を要する。中心静脈栄養については積極的には選択しないが、必要に応じて施行する。

栄養療法開始後に起こるからだの変化(浮腫、頻回採血の必要性、リン等の補充など)については、あらかじめ患者に説明しておくことが望ましい。

- BMI<16

- 過去3~6か月間で15%以上の体重減少

- 10日以上の経口摂取量減少あるいは絶食

- 栄養療法開始前の血清カリウム、リン、マグネシウム低値

- BMI<18.5

- 過去3~6か月間で10%以上の体重減少

- 5日以上の経口摂取量減少あるいは絶食

- アルコールの乱用あるいはインスリン、化学療法、制酸薬、利尿薬を含む薬剤の使用歴

参考文献

- 1)National Institute for Health and Clinical Excellence. Nutrition support in adults. Clinical guideline CG32. 2006. (https://www.nice.org.uk/guidance/cg32)

- 2)Academy for Eating Disorders. A Guide to Medical Care. 2016. (https://www.aedweb.org/index.php/education/eating-disorder-information/eating-disorder-information-13)

- 3)Hofer M. Nutrition 30:524-530, 2014.

- 4)日本静脈経腸栄養学会編集. 静脈経腸栄養ガイドライン第3版. 照林社, 2013.

身体管理

摂食障害、とくに神経性やせ症では患者本人の病識がないまま身体的に重篤な状況に陥っている可能性がある。初診時には一般的な診察に加えて血液尿検査、胸腹部単純撮影、心電図検査は必須である。血液検査では末梢血、生化学に加えて甲状腺ホルモン検査を行ない、低T3症候群の有無なども確認する。脱水の影響で一見データが正常に見える場合もあるので注意する。尿検査では尿比重やケトン体で脱水や飢餓状態を把握する。胸腹部単純撮影では胸水・腹水の貯留や皮下気腫の有無も確認する。長期にわたり下剤乱用が続いている症例では腸管に鏡面像が見られる場合もある。心電図検査では高度の徐脈やQT延長、虚血性変化に留意する。これらの検査結果を総合的に評価し、外来での管理が可能か否か判断する。また、脳MRI検査(脳萎縮)・心エコー検査(心機能低下、心嚢液貯留)・ホルター心電図(徐脈、虚血性変化)・骨密度検査(骨密度低下)などで異常が見られる場合、それらの説明が治療意欲の向上ににつながることがある。

緊急入院の適応と判断した場合、まずは脱水及び電解質の補正、血糖コントロールを行なう。心電図モニタリングをしながら補液を開始するが、補液量は500ml/日程度から漸増とし、脱水だからといって大量の水分負荷は行なわない。必要に応じてカリウム製剤やリン製剤、ブドウ糖などを追加してリフィーディング症候群(「栄養療法」参照)に注意しながら徐々に補正を行なっていく。脱水の改善に伴い貧血や低タンパク血症など本来の病態が顕著になってくるので、場合により輸血なども検討する。加療開始2週間後くらいに急性腎不全の回復過程で多尿となることがあるので、水分バランスチェックも行なう。

- 1. 意識障害

- 2. 心拍数40/分未満の徐脈、QT延長、不整脈

- 3. 体温35℃未満

- 4. 低体重(年齢、性別、身長から期待される体重の55%未満またはBMI<15kg/m2)

- 5. 重度の脱水

- 6. 著しい筋力低下(階段昇降困難など)

- 7. 心不全、肝不全、腎不全、膵炎、気胸・気腹・気縦隔、肺炎、上腸間膜動脈症候群

- 8. リフィーディング症候群

- 9. 極度の浮腫

- 10. 電解質異常低カリウム血症(<2.5mEq/L)、低リン血症(<2mg/dL)

摂食障害患者の検査結果の異常は食行動異常と低栄養状態によるところが多く、これらが改善するとデータも概ね正常化することが多い。よって身体の危機的状況を脱した後は、栄養療法および食行動是正のための心理療法を開始する(「栄養療法」、「心理療法」参照)。データ異常に伴うリスクの説明を行なった上で定期的に体重測定と血液検査を行ない、改善が見られた場合には努力を賞賛し、増悪した場合には原因の検索と対策について患者と話し合い、対応策をとる。

いずれの段階でも患者本人は病識がないことが多いため、可能な限り家族とともに受診していただき、情報を共有することが望ましい。

参考文献

- 1)日本摂食障害学会(監修), 「摂食障害治療ガイドライン」作成委員会(編集):摂食障害治療ガイドライン. 医学書院, 2012.

家族へのサポート

摂食障害の中でも特に若年の神経性やせ症の患者に対しては、家族への介入の有効性のエビデンスが積み重ねられ、国内外のガイドラインでも、家族に対するサポートまたは家族療法を行なうことが推奨されている1)2)。専門的な家族療法の提供が困難な場合でも、摂食障害の治療計画にできる限り家族を組み込み、家族に基本的な心理教育やサポートを提供することが必要であろう。家族支援のポイントには以下のようなものがある。

①家族への視点‐家族は原因ではなく回復の資源

摂食障害は複合的な要因から起こるものであり、家族や育て方が病気の原因であるという明確な証拠はない。しかし、発症してからの家族の対応は予後に大きく関わり、家族からの有効なサポートは患者の回復に大いに貢献する。支援者は親の自責感に留意しながら、「摂食障害を発症したのはご家族の責任ではありませんよ」「病気の治療にはご家族の協力が必要です」というように、このことをはっきり伝える必要がある。

②エンパワーメントと心理教育

家族支援には、家族自身が力をつけ、自分自身の力で問題を解決できるように援助するエンパワーメントの視点が欠かせない。そのためには、疾患に対する正しい知識や情報を心理面への十分な配慮をしながら伝え、疾患の結果もたらされる諸問題・諸困難に対する対処技能を高める心理教育が必要である。心理教育においては、症状のメカニズム、症状の背景にある患者の心理、治療や回復までの見通しなどの情報提供を行ない、摂食障害を外在化し患者と分けて考える対応、話の聞き方や伝え方のスキルなどを伝え患者への対処スキルを増大させる。

③家族の負担とメンタルヘルスへの配慮

摂食障害の患者をケアする家族の負担は時に非常に大きく、親自身が疲弊していたり、メンタルヘルスを害していたりする場合も多く、配慮が必要である。必要な場合には、親自身へのセルフケアを推奨し、心理・社会的なサポートを提供できることが望ましい。

- 1)American Psychiatric Association. Treatment of patients with eating disorders, third edition. Am J Psychiatry 163 ; 4-54, 2006.

- 2)日本摂食障害学会(監修), 「摂食障害治療ガイドライン」作成委員会(編集):摂食障害治療ガイドライン. 医学書院, 2012.

歯科治療

摂食障害症例の歯科的問題

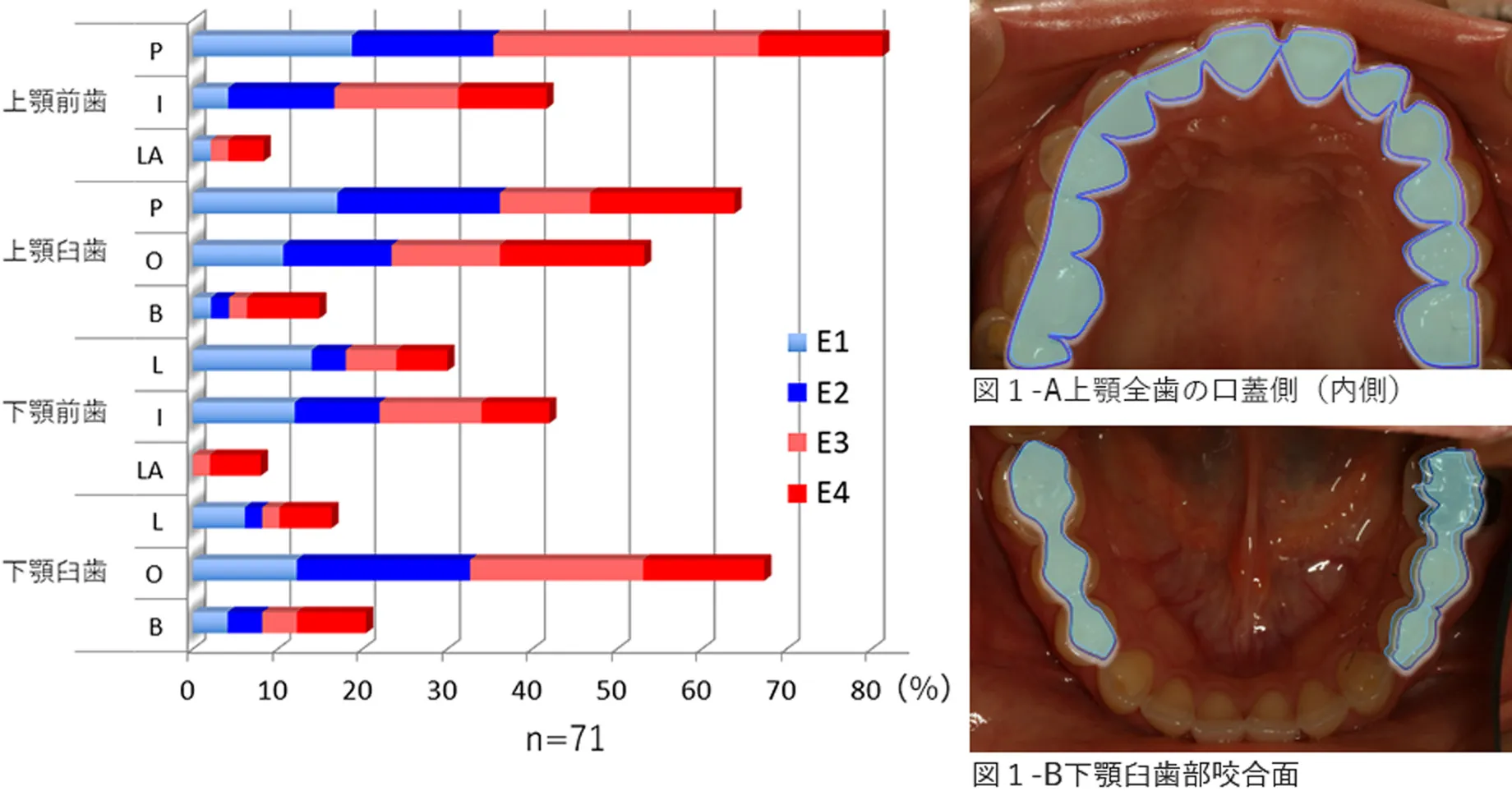

摂食障害の歯科領域の合併症として酸蝕症(胃酸などにより歯が溶ける)やう蝕(虫歯)の多発が挙げられる。酸蝕症は過食嘔吐による胃酸の暴露によるもので、その好発部位は上顎全歯の口蓋側(内側)(図1-A)と下顎臼歯部咬合面(図1-B)であり重症化しやすい(図1)。

P(Paratal):口蓋側

I(Incisors):切縁

LA(Lavial) :唇側

O(Occlusal ):咬合面

B(Buccal):頬側

L(Lingual):舌側

E(erosion)1:軽微;酸蝕がエナメル質表層にとどまっている

E2:軽度;酸蝕による実質欠損がエナメル質内だけで象牙質に達していない

E3:中等度;実質欠損が象牙質に達しているもの

E4:重度;本来の歯の形態を失うほどに実質欠損が進んでいる

これはいわゆる内因性酸蝕の特徴であり、酸性飲料や柑橘類等の多量摂取による外因性酸蝕とは異なる特徴となっている。特に前歯の酸蝕は往々にして歯を短くし、審美性に重大な影響を及ぼす(図2)。

酸蝕により審美障害はもちろん最終的には咬合の喪失にまで至る。

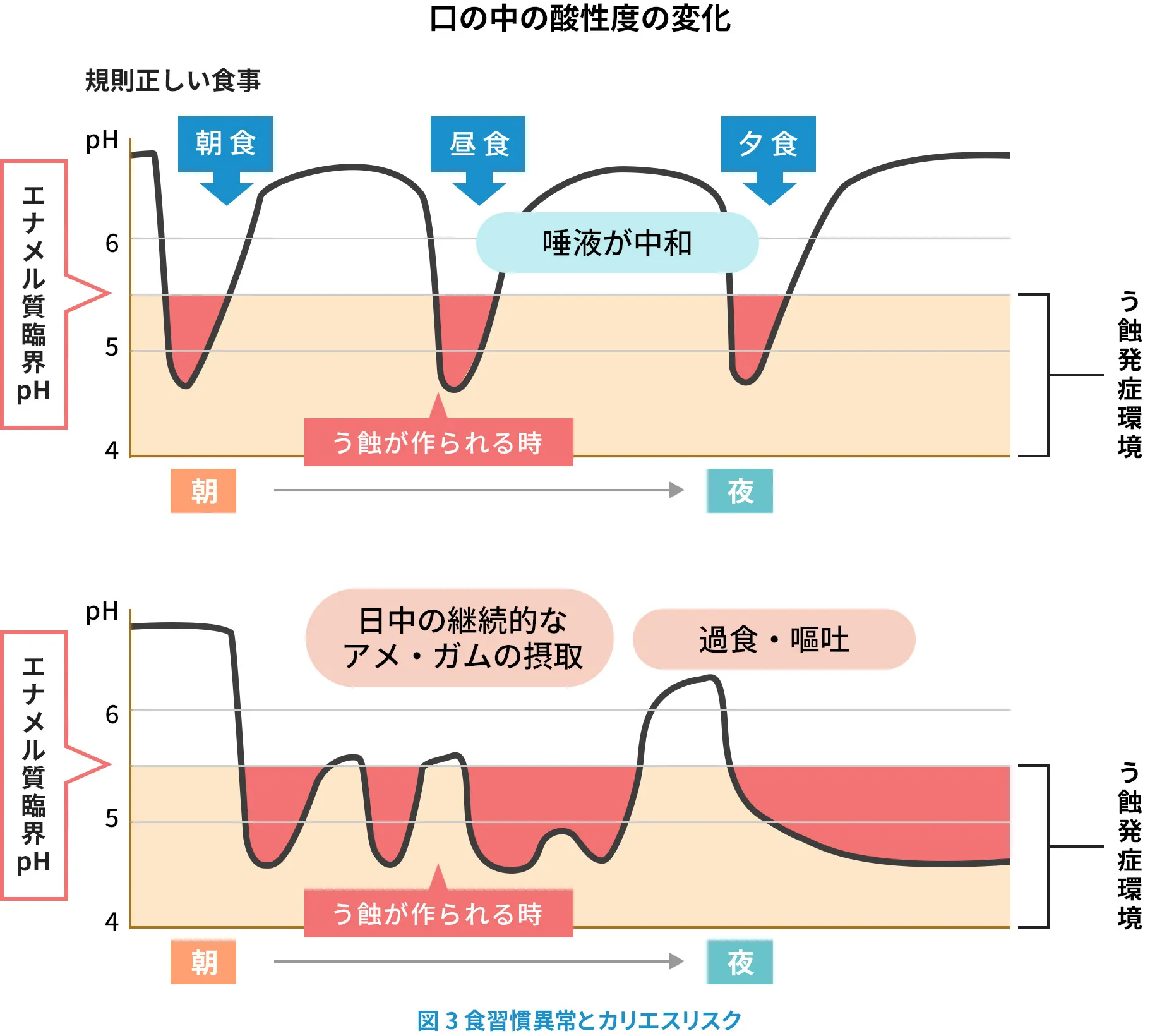

またう蝕の多発は摂取量が少ないにもかかわらず、長時間に及ぶ過食嘔吐や飴やガム、タブレットといった加糖食品の日常的摂取といった食習慣異常により、口腔内に長時間糖が存在し、長時間う蝕発症状況に晒されることに起因している(図3)。

これらの結果20歳代、30歳代で義歯(入れ歯)の装着を余儀なくされるケースも少なからず存在する。

これらは患者のQOLに影響を及ぼすことが多く、チューブ吐きに象徴されるように患者間でも盛んに取り沙汰されている。このため摂食障害の治療には消極的であっても歯は失いたくないと考える患者が多数存在しており、結果として医科受診はしたくないが歯科は受診し続けたいとなる。こういった場合歯科医療者は彼女彼らにとって唯一の医療との繋がりとなるのである。

摂食障害症例への対応

前述のように歯科医療者は身体的特徴だけでなく口腔内所見から摂食障害の可能性を見出すことができよう。患者側からの申告がある場合も少なくないが、摂食障害であることを認めたくない、隠したいと考えている患者も多く、これらは申告してこない。この場合、口腔内所見を盾に摂食障害であろうことを無理に暴くのは言うまでもなく愚かな行為である。特に歯科だけが医療の繋がりとなっている場合は医療との繋がりを保つことを優先に考えなければならない。「歯の溶け方が身体から出てきた酸で溶けているみたいだけれど、食べ物を吐いてしまうと言うような心当たりは無いですか」などと聞き、「無い」と言われれば「もしそうなら、それに見合った予防をする必要があるから、もし思い当たることがあったらいつでも言って下さいね」と言うに留める。その後は信頼関係の構築に努め、診療時の会話を増やすことによって話しやすい環境を作り診療を継続する。その上で再度歯が溶ける心当たりは無いかや食習慣について少しずつ尋ねる。

また患者からの申告があった場合は摂食障害に対する正しい知識、認識のもとプライバシーが守られる環境で対応することが必要である。残念ながら患者からは歯科医院で摂食障害の話をしたところ、「ダイエットの延長と認識され叱責された」「精神障害のことはわからないから難しいと言われた」と言った経緯から通院を中止してしまったと言う話も聞く。患者が相談しやすい関係を築き通院をづけられるようにする配慮が必要である。

歯科医療者の役割

歯科医療者の役割はもちろん歯を守ることである。しかし歯科的問題の背景に摂食障害があることを前提とした治療、予防を行う必要がある。

嘔吐による胃酸が酸蝕を発症させる。口腔内に食物を長時間入れていればう蝕が多発する。これは歯科医療者なら誰もが理解できるごく単純なメカニズムである。食べ吐きをやめればいい、食習慣を規則正しいものにすればいい、と助言したところで、しかしこれらを改善できないから病気なのである。ゆえにこの指導だけを続けてしまっては、患者は不全感を感じてしまう。

そこで摂食障害の症状が継続していく中で、その症状に負けない口腔内環境を構築することが目標となろう。そのためには丁寧で頻繁な口腔衛生指導や口腔衛生管理や積極的なフッ化物の応用などは必須である。その上で摂食障害の症状に対する可能なアプローチも必要になる。例えば嘔吐直後にブラッシングをすると酸蝕が重症化しやすくなる。十分な水を飲みながら嘔吐すると酸蝕が重症化しにくい。日常的に酸性食品や加糖食品を摂取している場合も酸蝕は重症化しやすいことが分かっている。またう蝕の多発に関しても過食嘔吐やそれに伴う酸蝕、加糖食品の日常的摂取などに起因していることが分かっている。これらを元に患者個人の摂食障害症状を理解し患者ごとの指導を行う。そして、摂食障害の症状が良くなれば多くの問題が解決することも伝えつつ指導を行うことは摂食障害治療への動機付けともなりうる。

この指導において最も重要なことは、それは歯科処置が摂食障害を悪化させないこと、身体への悪影響を及ぼさないことである。歯は助かったが摂食障害自体や身体症状が悪化したということがないように、患者の全体を診ることが大切である。例えば拒食でその代わり日中常に飴を舐めているため多数歯がう蝕になっているケースの場合、その飴をキシリトール製品へと変えれば歯は守られる。しかし患者がこの時点で低血糖であった場合、指導が原因となり低血糖のさらなる悪化を招く可能性もある。そのため、指導に際してはかかりつけ医や管理栄養士との連携や血液検査の依頼などが必要となることがある。 また嘔吐の際、嘔吐物が歯に直接衝突することを防ぐために専用のマウスピースを使用する方法がある。これは、ある程度酸蝕を抑制できるものの「これを着ければ吐いても歯は守られますよ」と言うメッセージにも取られかねない。そうなると心療内科などでの食行動異常の指導の妨げになることも十分考えられる。使用の可否については担当医師への対診が必要であろう。

このように単に歯科医療者である前に「摂食障害治療チームの一員としての歯科医療者」としての自覚を持って身体全体に注意を払い、多職種連携を念頭において診療にあたるべきであろう。

すでに酸蝕などに罹患している歯の治療については、過食嘔吐が改善しないうちは可能な限り歯の切削を少なくする治療方法を選ぶべきであろう。特に前歯の酸蝕による審美性改善を患者が強く訴えることが多い。最も審美的に優れた治療はやはり歯冠色材料による全部被覆冠(歯の色をした被せ物:歯の全周を大きく削るため本来の歯はかなり細くなる)であろう、しかしその後の過食嘔吐により冠辺縁部から冠内で歯が溶解し、気付いた時には残根状態(歯の根だけになってしまう)で抜歯適応となってしまうケースも少なからず散見される。「食べ吐きが良くなれば沢山歯を削っても大丈夫だから、まずは摂食障害の治療に取り組みましょう。それまでは自分の歯をできる限り残そう。」と声掛けし、充填処置など切削の少ない処置で対応すべきことが多い。またそのことも摂食障害治療への動機づけとなり得る。

最後に医科受診のない摂食障害患者については上記のような動機づけの他に、常に体調を気にかけ、問題があれば積極的に医科受診させ医科へと繋げること、そしてそのためには信頼関係を構築し歯科受診を継続させること。それらは患者たちの歯以上に大切なものを救うことになり得ると考える。

参考文献

- 1)大津光寛,羽村章,石川結子,山岡昌之,一條智康,石井隆資,岡田智雄,苅部洋行,佐藤田鶴子:自己誘発性嘔吐を伴う摂食障害患者の歯科的問題?う蝕経験歯数,受診動機?,心身医,51:329-335,2011

- 2)Mitsuhiro Otsu, Akira Hamura, Yuiko Ishikawa, Hiroyuki Karibe, Tomoyasu Ichijyo ,Yoko Yoshinaga : Factors affecting the dental erosion severity of patients with eating disorders. BioPsychoSocial Medicine 2014, 8:25 http://www.bpsmedicine.com/content/8/1/25

- 3)大津光寛,藤田結子,苅部洋行,軍司さおり,若槻聡子,羽村章,一條智康:摂食障害患者のう蝕経験とその発症要因,心身医,56:1127-1133,2016

- 4)大津光寛:Eating Disorder(摂食障害:拒食症,過食症).日本歯科医師会雑誌,67-7:6-15, 2014